-

1.1前言

-

1.2目录

-

1.3素问

-

1.3.1第一 上古天真论篇

-

1.3.1.1养生之道

-

1.3.1.2人体生长规律

-

1.3.1.3养生的四种境界

-

1.3.2第二 四气调神大论篇

-

1.3.2.1四季养生规律

-

1.3.2.2阴阳之道与养生

-

1.3.3第三 生气通天论篇

-

1.3.3.1阴阳平衡是养生的根本

-

1.3.3.2阳气的重要性

-

1.3.3.3四季邪气的更替

-

1.3.3.4过食五味对身体的伤害

-

1.3.4第四 金匮真言论篇

-

1.3.4.1风邪是百病之首

-

1.3.4.2事物的阴和阳

-

1.3.4.3五脏与四时的对应及其应用

-

1.3.5第五 阴阳应象大论篇

-

1.3.5.1阴阳的相互作用是自然界的一般规律

-

1.3.5.2四时阴阳对人体的影响

-

1.3.5.3用阴阳学说解释疾病

-

1.3.5.4调和阴阳要顺应自然规律

-

1.3.5.5疾病的阴阳与疗法

-

1.3.6第六 阴阳离合论篇

-

1.3.6.1阴阳变化的规律

-

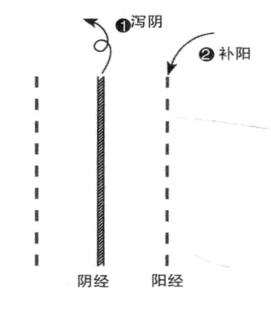

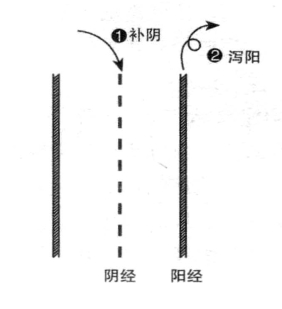

1.3.6.2三阴三阳经脉的离合

-

1.3.7第七 阴阳别论篇

-

1.3.7.1脉象的阴阳

-

1.3.7.2各经脉发病的症状

-

1.3.7.3从脉象看体内阴阳的变化

-

1.3.7.4死阴、生阳、重阴和辟阴

-

1.3.7.5邪气郁结与疾病

-

1.3.7.6从脉象推测人的死亡日期

-

1.3.8第八 灵兰秘典论篇

-

1.3.8.1脏腑的功能

-

1.3.9第九 六节藏象论篇

-

1.3.9.1日月的运行规律

-

1.3.9.2太过、不及与平气

-

1.3.9.3五运之气、阴阳变化对万物的影响

-

1.3.9.4脏腑功能在体表的反映

-

1.3.9.5人迎脉、寸口脉与经脉病变的关系

-

1.3.10第十 五脏生成篇

-

1.3.10.1五脏与五味

-

1.3.10.2从面色看五脏的荣枯

-

1.3.10.3五色、五味、五脏的对应关系

-

1.3.10.4气血与健康

-

1.3.10.5望色与诊脉结合判断疾病

-

1.3.11第十一 五脏别论篇

-

1.3.11.1奇恒之腑和传化之腑

-

1.3.11.2切寸口脉可以诊全身疾病的原理

-

1.3.12第十二 异法方宜论篇

-

1.3.12.1不同地区疾病的治疗方法

-

1.3.13第十三 移精变气论篇

-

1.3.13.1不同时期疾病的治疗方法

-

1.3.13.2色脉诊察法

-

1.3.13.3诊治疾病的要领

-

1.3.14第十四 汤液醪醴论篇

-

1.3.14.1汤液醪醴的制作方法

-

1.3.14.2不同时期疾病的治疗方法

-

1.3.14.3五脏阳气被遏所引起的疾病与治疗

-

1.3.15第十五 玉版论要篇

-

1.3.15.1《揆度》和《奇恒》

-

1.3.15.2病色在面部的表现

-

1.3.15.3脉象与疾病

-

1.3.16第十六 诊要经终论篇

-

1.3.16.1诊断疾病的关键

-

1.3.16.2四季误刺导致的后果

-

1.3.16.3针刺的一般原则

-

1.3.16.4十二经脉经气败竭时身体的反应

-

1.3.17第十七 脉要精微论篇

-

1.3.17.1诊脉的要点

-

1.3.17.2从神色与面色看五脏精气

-

1.3.17.3阴阳变化在脉象上的表现

-

1.3.17.4从梦看人阴阳之气的变化

-

1.3.17.5诊脉的原理

-

1.3.17.6疾病的形成与演变

-

1.3.17.7旧病和新病的判断

-

1.3.17.8尺肤诊脉法

-

1.3.17.9脉象与疾病

-

1.3.18第十八 平人气象论篇

-

1.3.18.1从脉象和呼吸看人的健康程度

-

1.3.18.2脉象与胃气的关系

-

1.3.18.3寸口脉与疾病

-

1.3.18.4真脏脉的死亡日期规律

-

1.3.18.5逆四时的脉象

-

1.3.18.6五脏的常脉、病脉和死脉

-

1.3.19第十九 玉机真脏论篇

-

1.3.19.1四季的脉象

-

1.3.19.2脾脉的脉象

-

1.3.19.3病邪在五脏中的传播

-

1.3.19.4疾病的乘传

-

1.3.19.5五脏的真脏脉

-

1.3.19.6真脏脉主死的原因

-

1.3.19.7脉象逆四时

-

1.3.19.8五实与五虚

-

1.3.20第二十 三部九候论篇

-

1.3.20.1三部九候

-

1.3.20.2三部九候的诊断方法

-

1.3.20.3脉象的冬阴夏阳

-

1.3.21第二十一 经脉别论篇

-

1.3.21.1各种因素对疾病形成的影响

-

1.3.21.2食物在体内的运化

-

1.3.21.3六经气逆产生的疾病与治疗方法

-

1.3.22第二十二 脏气法时论篇

-

1.3.22.1五脏和四时、五行的关系

-

1.3.22.2五脏病变在时间上的变化

-

1.3.22.3五脏病变的症状与治疗

-

1.3.22.4五脏、五色、五味

-

1.3.23第二十三 宣明五气论篇

-

1.3.23.1五气对人的影响

-

1.3.24第二十四 血气形志论篇

-

1.3.24.1三阴三阳经脉的气血分布和表里关系

-

1.3.24.2五脏腧穴的位置

-

1.3.24.3形志疾病与针刺

-

1.3.25第二十五 宝命全形论篇

-

1.3.25.1治病之道

-

1.3.25.2针刺的五个要领

-

1.3.26第二十六 八正神明论篇

-

1.3.26.1针刺的方法和原则

-

1.3.26.2虚邪和正邪

-

1.3.26.3针刺的补法和泻法

-

1.3.26.4形和神

-

1.3.27第二十七 离合真邪论篇

-

1.3.27.1自然气候对人体经脉气血的影响

-

1.3.27.2针刺补泻和候气

-

1.3.27.3三部九候诊察疾病

-

1.3.28第二十八 通评虚实论篇

-

1.3.28.1气的虚实

-

1.3.28.2疾病与预后

-

1.3.28.3疾病的治疗

-

1.3.29第二十九 太阴阳明论篇

-

1.3.29.1太阴经和阳明经的循行路线对疾病的影响

-

1.3.29.2脾的作用

-

1.3.30第三十 阳明脉解篇

-

1.3.30.1阳明经脉的几种病变

-

1.3.31第三十一 热论篇

-

1.3.31.1伤寒在六经的传变

-

1.3.31.2伤寒病的治疗

-

1.3.31.3表里经脉同时受寒邪的症状

-

1.3.32第三十二 刺热篇

-

1.3.32.1五脏热病的临床表现

-

1.3.32.2热病的针刺方法

-

1.3.33第三十三 评热病论篇

-

1.3.33.1阴阳交

-

1.3.33.2风厥

-

1.3.33.3劳风

-

1.3.33.4肾风

-

1.3.34第三十四 逆调论篇

-

1.3.34.1从症状看疾病

-

1.3.34.2气逆病的表现和成因

-

1.3.35第三十五 疟论篇

-

1.3.35.1疟疾病的成因

-

1.3.35.2疟疾发作呈周期性的原因

-

1.3.35.3风病和疟疾

-

1.3.35.4寒疟、温疟和瘅疟

-

1.3.35.5疟邪针刺时机的把握

-

1.3.35.6四季疟邪

-

1.3.36第三十六 刺疟篇

-

1.3.36.1六经疟疾

-

1.3.36.2五脏疟疾

-

1.3.36.3疟疾的针刺原则

-

1.3.37第三十七 气厥论篇

-

1.3.37.1寒邪在五脏的转移产生的病变

-

1.3.37.2热邪在五脏转移产生的病变

-

1.3.38第三十八 咳论篇

-

1.3.38.1五脏咳

-

1.3.38.2六腑咳

-

1.3.39第三十九 举痛论篇

-

1.3.39.1各种疼痛的区分

-

1.3.39.2气机变化对身体的影响

-

1.3.40第四十 腹中论篇

-

1.3.40.1鼓胀病与治疗方法

-

1.3.40.2血枯病与治疗方法

-

1.3.40.3伏梁病与治疗方法

-

1.3.40.4厥逆病与治疗方法

-

1.3.40.5热病疼痛时用脉象定病位

-

1.3.41第四十一 刺腰痛篇

-

1.3.41.1六经病变引起的腰痛与针刺方法

-

1.3.41.2各脉病变引起的腰痛与针刺方法

-

1.3.42第四十二 风论篇

-

1.3.42.1风邪引起的疾病

-

1.3.42.2风病的诊断

-

1.3.43第四十三 痿论篇

-

1.3.43.1五脏与痿病的形成

-

1.3.43.2各种痿病的辨别

-

1.3.43.3治疗痿病应“独取阳明”

-

1.3.44第四十四 厥论篇

-

1.3.44.1寒厥、热厥

-

1.3.44.2六经厥病

-

1.3.45第四十五 病能论篇

-

1.3.46第四十六 奇病论篇

-

1.3.47第四十七 大奇论篇

-

1.3.47.1五脏脉象与疾病

-

1.3.47.2经气不足的死亡日期

-

1.3.48第四十八 脉解篇

-

1.3.48.1六经病变与成因

-

1.3.49第四十九 刺要论篇

-

1.3.49.1针刺的要领

-

1.3.50第五十 刺齐论篇

-

1.3.50.1针刺深浅程度的掌握

-

1.3.51第五十一 刺禁论篇

-

1.3.51.1人体的禁刺部位

-

1.3.51.2误刺的后果

-

1.3.52第五十二 刺志论篇

-

1.3.52.1身体的虚与实

-

1.3.53第五十三 针解篇

-

1.3.53.1针刺的虚实补泻

-

1.3.53.2九针的原理

-

1.3.54第五十四 长刺节论篇

-

1.3.55第五十五 皮部论篇

-

1.3.55.1十二经脉上的络脉在皮肤的分布

-

1.3.55.2病邪在人体的传变

-

1.3.56第五十六 经络论篇

-

1.3.56.1经络的色诊

-

1.3.57第五十七 气穴论篇

-

1.3.57.1人体的365个气穴

-

1.3.57.2孙络和谿谷

-

1.3.58第五十八 经脉篇

-

1.3.58.1足三阳经穴位分布

-

1.3.58.2手三阳经穴位分布

-

1.3.58.3督脉、任脉、冲脉穴位分布

-

1.3.59第五十九 骨空论篇

-

1.3.59.1风邪致病的病症

-

1.3.59.2主要经脉的循行路线

-

1.3.59.3膝病的针刺

-

1.3.59.4治疗水病的腧穴

-

1.3.59.5灸治寒热病的方法

-

1.3.60第六十 水热穴论篇

-

1.3.60.1水肿病的成因

-

1.3.60.2治疗水肿病的57个穴位

-

1.3.60.3四季针刺部位选择的依据

-

1.3.60.4治疗热病的59个穴位

-

1.3.61第六十一 调经论篇

-

1.3.61.1有余和不足

-

1.3.61.2神的有余和不足

-

1.3.61.3气的有余和不足

-

1.3.61.4血的有余和不足

-

1.3.61.5形的有余和不足

-

1.3.61.6志的有余和不足

-

1.3.61.7气血逆乱与疾病的形成

-

1.3.61.8虚证和实证的形成

-

1.3.61.9虚实证的补泻原则

-

1.3.62第六十二 缪刺论篇

-

1.3.62.1缪刺

-

1.3.62.2缪刺与巨刺的区别

-

1.3.62.3缪刺时的取穴

-

1.3.62.4尸厥病的形成与治疗

-

1.4灵枢

-

1.4.1第一 九针十二原

-

1.4.1.1经气的变化与针刺

-

1.4.1.2虚实补泻的原则

-

1.4.1.3九针及其功用

-

1.4.1.4邪气对人体的伤害与针刺原则

-

1.4.1.5脏腑之经气所出

-

1.4.1.6针刺时的注意要点

-

1.4.1.7脏腑之十二原穴

-

1.4.2第二 本输

-

1.4.2.1十二经脉的起点和终点

-

1.4.2.2针刺时病人的配合

-

1.4.2.3四季针刺时的取穴原则

-

1.4.3第三 小针解

-

1.4.4第四 邪气脏腑病形

-

1.4.4.1邪气侵入经脉后的变化

-

1.4.4.2邪气侵入五脏对人体的伤害

-

1.4.4.3人面不怕冷的原因

-

1.4.4.4诊断疾病要综合考察

-

1.4.4.5五脏脉象的六种变化

-

1.4.4.6五脏疾病的针刺治疗

-

1.4.4.7脏腑的合穴

-

1.4.4.8六腑病变的表现与治疗

-

1.4.5第五 根结

-

1.4.5.1十二经脉的起止

-

1.4.5.2形体与气血不同对针刺的影响

-

1.4.6第六 寿天刚柔

-

1.4.6.1人之阴阳刚柔对针刺的影响

-

1.4.6.2针刺次数的选择

-

1.4.6.3寿命长短的推测

-

1.4.6.4刺法三变

-

1.4.6.5营分病、卫分病、寒痹病的表现与治疗

-

1.4.7第七 官针

-

1.4.7.1各种针具的正确使用方法

-

1.4.7.2针刺的方法

-

1.4.8第八 本神

-

1.4.9第九 终始

-

1.4.9.1比较人迎脉和寸口脉,判断六经病变

-

1.4.9.2针刺的原理

-

1.4.9.3补泻方法的选择

-

1.4.9.4针刺次数和方法的确定

-

1.4.9.5针刺的禁忌

-

1.4.10第十 经脉

-

1.4.10.1手太阴肺经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.2手阳明大肠经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.3足阳明胃经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.4足太阴脾经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.5手少阴心经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.6手太阳小肠经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.7足太阳膀胱经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.8足少阴肾经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.9手厥阴心包经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.10手少阳三焦经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.11足少阳胆经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.12足厥阴肝经的循行路线、病变与治疗

-

1.4.10.13经脉气绝时的表现

-

1.4.10.14经脉受邪的表现

-

1.4.10.15经脉和络脉病变的判断

-

1.4.10.16十五络脉

-

1.4.11第十一 经别

-

1.4.11.1十二经脉的别经

-

1.4.12第十二 经水

-

1.4.12.1十二经脉与十二河流的对应

-

1.4.12.2经水与自然的对应对针刺的指导

-

1.4.13第十三 经筋

-

1.4.13.1足太阳经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.2足少阳经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.3足阳明经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.4足太阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.5足少阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.6足厥阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.7手太阳经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.8手少阳经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.9手阳明经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.10手太阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.11手厥阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.13.12手少阴经筋的循行路线、病变与治疗

-

1.4.14第十四 骨度

-

1.4.14.1人体骨节的长度

-

1.4.15第十五 五十营

-

1.4.15.1经气在人体运行的长度

-

1.4.16第十六 营气

-

1.4.16.1营气在人体的循行

-

1.4.17第十七 脉度

-

1.4.17.1经脉的长度

-

1.4.17.2五脏与七窍的对应

-

1.4.17.3蹻脉

-

1.4.18第十八 营卫生会

-

1.4.18.1营卫二气在人体的运行与相会

-

1.4.18.2三焦之气发出的部位

-

1.4.19第十九 四时气

-

1.4.19.1四时病变的不同与针刺

-

1.4.20第二十 五邪

-

1.4.20.1病邪在五脏的表现与治疗

-

1.4.21第二十一 寒热病

-

1.4.21.1寒热病的表现与治疗

-

1.4.21.2患痈疽难治的五个部位

-

1.4.22第二十二 癫狂

-

1.4.22.1癫病的表现与治疗

-

1.4.22.2狂病的表现与治疗

-

1.4.22.3逆病的表现与治疗

-

1.4.23第二十三 热病

-

1.4.23.1热病的发展

-

1.4.23.2不同表现的热病的治疗

-

1.4.23.3热病禁用针刺的情况

-

1.4.23.4治疗热病的59个穴位

-

1.4.24第二十四 厥病

-

1.4.24.1厥头痛的各种表现与治疗

-

1.4.24.2厥心痛的各种表现与治疗

-

1.4.25第二十五 病本

-

1.4.25.1疾病的标本与治疗先后的选择

-

1.4.26第二十六 杂病

-

1.4.27第二十七 周痹

-

1.4.27.1众痹

-

1.4.27.2周痹

-

1.4.28第二十八 口问

-

1.4.28.1病邪侵入各孔窍所产生的疾病

-

1.4.28.2病邪侵入孔窍所产生疾病的治疗

-

1.4.29第二十九 师传

-

1.4.29.1医生和病人的关系

-

1.4.29.2脏腑大小的推测

-

1.4.30第三十 决气

-

1.4.30.1六气

-

1.4.30.2六气充裕或不足的表现

-

1.4.31第三十一 肠胃

-

1.4.31.1肠胃的大小

-

1.4.32第三十二 平人绝谷

-

1.4.32.1七天不进饮食就会死亡

-

1.4.33第三十三 海论

-

1.4.33.1人体的四海

-

1.4.33.2四海正常和反常时的情况

-

1.4.34第三十四 五乱

-

1.4.34.1气乱于五脏

-

1.4.35第三十五 胀论

-

1.4.35.1胀病的产生

-

1.4.35.2胀病的表现

-

1.4.35.3胀病的治疗

1

黄帝内经