一、什么是局部血液循环

(一)局部血液循环的组成

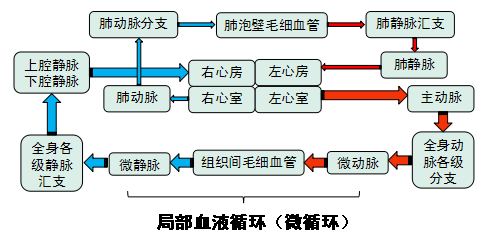

人体的血液循环系统也称为心血管系统,是由心脏和血管组成的一套首尾相连的密闭管道系统,血管又分为动脉血管、静脉血管和毛细血管三种。血液在其中首尾相连,循环流动。其流动方向为:心脏→动脉(逐级分支)→毛细血管→静脉(逐级汇合)→心脏。具体路径如下:

全身循环分为体循环和肺循环两部分。体循环从左心室开始,到右心房结束;肺循环从右心室开始,到左心房结束。其中,体循环流经全身各部的血管,路程长、范围广,主要作用是将营养物质和氧气输送全身,同时将全身组织细胞产生的代谢废物和二氧化碳输送到对应的排泄器官,也称为大循环;肺循环只流经肺内的功能血管,主要作用是将二氧化碳输送肺泡壁毛细血管完成与肺泡间的气体交换,然后将肺泡的氧气输送到左心,路程短、范围小,也称为小循环。

在全身循环路径中,位于全身各组织内的小动脉、微动脉、组织间毛细血管和微静脉、小静脉等组成了局部的血液供应体系,称之为局部血液循环,也称为微循环。

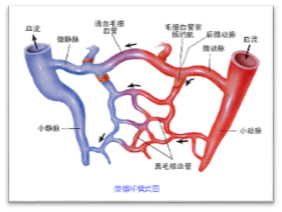

小动脉到小静脉之间可有三种类型的通路:

1、动-静脉短路:小动脉直接与小静脉两连;

2、便捷通路:也叫直捷通路。是小动脉分支后成为微动脉,微动脉再通过一支通血毛细血管直接连接到微静脉、小静脉。

血液在这两种通路中流速较快,所以这两种通路没有物质交换功能,主要作用是调节局部血液流动的速度和温度。

3、真毛细血管:从微动脉分支出来后通过多个分支和吻合形成网状,往往也称为毛细血管网。因分支多,容积大,所以其内血压极低,血液流动速度慢,是血液与周围的组织液进行交换的主要场所。此外,真毛细血管网的入口和出口都有环形的括约肌,这些平滑肌的舒缩起到控制进入毛细血管网的血量的作用。

(二)微循环的结构和功能特点:

由于微循环的血管数量多,总横截面积大,使得微循环内血压较低、血液流速慢(尤其在毛细血管和微静脉内);其次,毛细血管管壁极薄,仅有一层内膜上皮细胞及其基膜,因此毛细血管的通透性好。是血液与周围环境(即组织)进行物质交换的场所。

二、全身循环和局部循环的功能区别

(一)全身循环的功能

血液全身循环的功能是完成体内的物质转运,即从人体的某个部位运送到另一部位。如:营养物质:消化道→血液循环→组织器官;氧:肺→血液循环→组织器官;激素等调控物质:内分泌腺→血液循环→组织器官;水溶性代谢废物:组织器官→血液循环→肾;脂溶性代谢废物:组织器官→血液循环→肝;二氧化碳:组织器官→血液循环→肺。等等。

(二)局部循环的功能

局部循环的主要功能则是实现组织与血液之间的物质交换。如当血液将营养物质运输到组织内的局部循环的真毛细血管网,因血液流速慢,毛细血管管壁薄,通透性好,营养物质即可通过毛细血管壁进入组织液中,同时组织液中的代谢废物等也可以通过毛细血管壁进入血液中,从而完成了物质的交换。

三、微循环障碍与疾病的关系

(一)局部循环障碍是多种疾病的共同病理

微循环的血管深入在各种组织和器官的内部,成为组织器官不可或缺的一部分结构。多数情况下,致病因素在损害组织的同时,也会引起该处微循环血管的损害和局部的血液循环障碍,而血液循环障碍又会加重组织细胞的损伤。如踝关节扭伤时,关节周围软组织受损的同时,往往也会带有皮下出血、充血或瘀血等微循环的障碍,进而引起关节周围的肿胀;而肿胀又会导致周围的组织细胞受压、缺氧、代谢障碍,从而加重组织细胞的损伤。可见,局部血液循环障碍是多种疾病的共同病理。

(四)微循环障碍的常见表现

1、血管内成分逸出:即血液的成分逸出。血液成分包括血细胞和血浆,血细胞又包括红细胞、白细胞和血小板等结构体,血浆呈液态,固有成分包括水、蛋白质,此外就是溶解于血浆中、随血液运输的各种营养物质和代谢废物。如果大量的水从血管中逸出,则组织液水含量增加,造成组织水肿;如果血细胞(主要是红细胞)从血管逸出则为出血;

2、血管内血量异常:如果微循环中微小动脉血管的血量增多,称为充血;如果血量增多发生在静脉或毛细血管,称为瘀血。如果血管内血量不足,则称为缺血,全身严重的缺血可引起休克等严重后果。

3、血液内出现异常物质:血小板异常凝聚并在血管壁沉积下来从而引起血管渐进性阻塞,称为血栓形成;团块状的异物进入血液,并循血液流动到管径狭窄的微循环血管造成急性堵塞,称为栓塞。